心臓血管外科

準備中

スタッフ紹介

前場 覚 部長 |

主な経歴

専門としている領域

専門医・指導医

|

齋藤 正博 |

主な経歴

専門としている領域

専門医・指導医

|

手塚 雄太 診療看護師 |

主な経歴

専門としている領域

専門資格

|

血管内治療部門

滝村 英幸 |

|

河俣 僚太 |

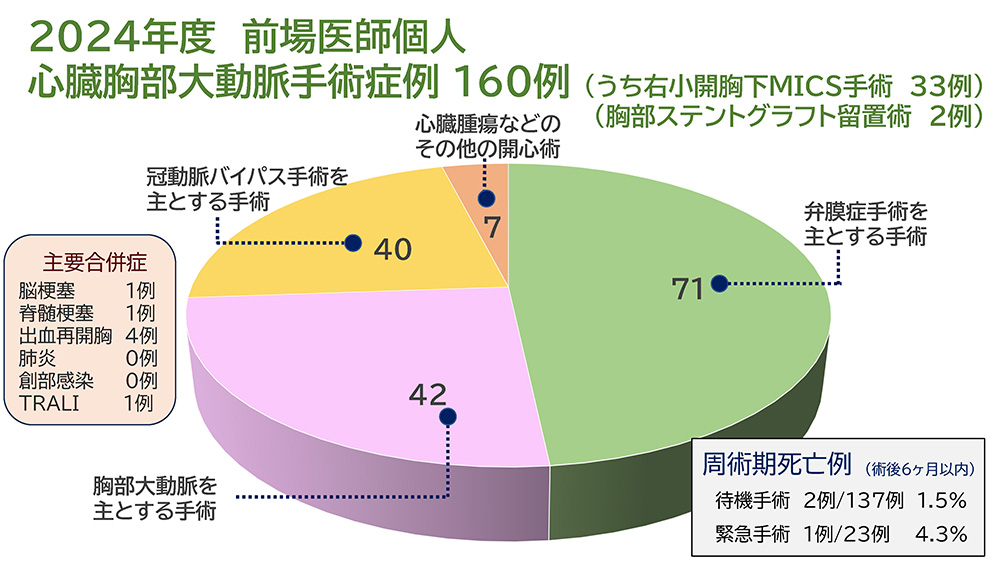

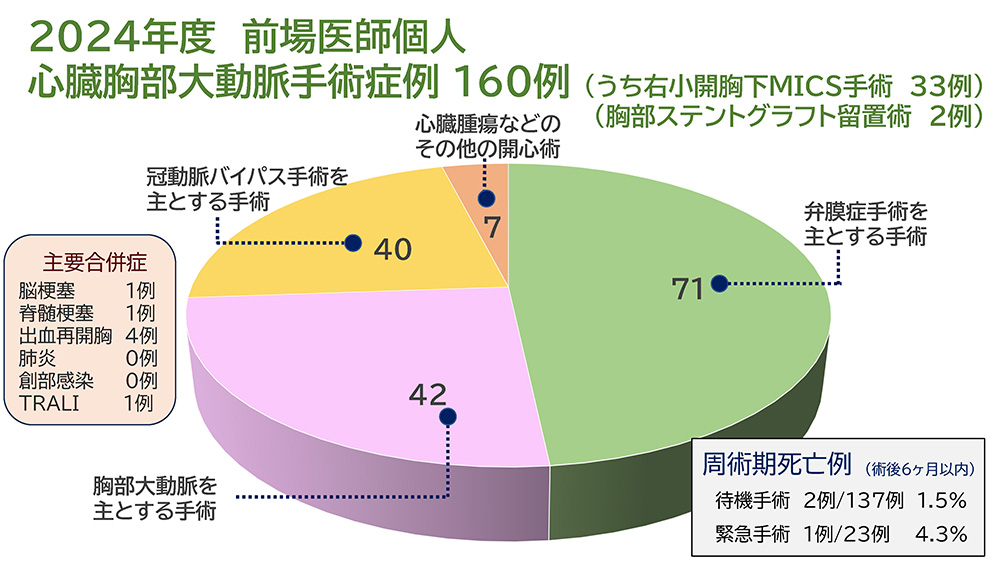

診療実績

準備中

前場 覚 部長 |

主な経歴

専門としている領域

専門医・指導医

|

齋藤 正博 |

主な経歴

専門としている領域

専門医・指導医

|

手塚 雄太 診療看護師 |

主な経歴

専門としている領域

専門資格

|

滝村 英幸 |

|

河俣 僚太 |